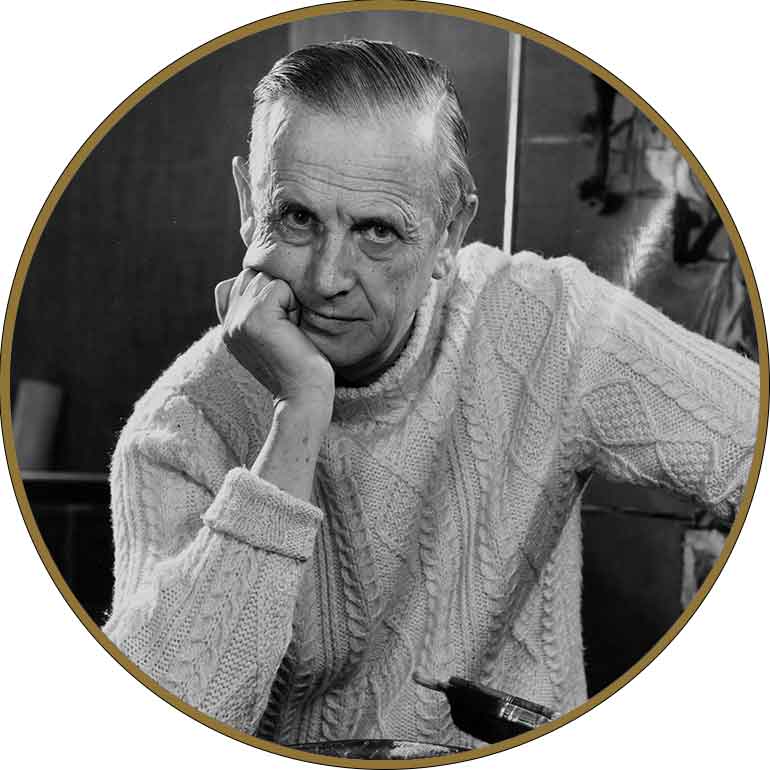

Biographie de Graham Vivian Sutherland

Graham Vivian Sutherland, né à Londres en 1903, a été un peintre britannique parmi les plus significatifs du XXe siècle. Considéré comme l'un des chefs de file de la peinture contemporaine au Royaume-Uni, son art a évolué à travers un mélange complexe de styles expressionnistes, abstraits, cubistes et surréalistes européens, enrichis par son imagination unique et tourmentée.

Les premiers pas de Graham Sutherland dans le monde de l'art sont en tant que graveur, sous l'influence de grands maîtres comme William Blake, avec lequel il partage le symbolisme préromantique, et Samuel Palmer et John Nash. Pendant cette période, il enseigne la gravure au Chelsea College of Art and Design, contribuant ainsi à former les nouvelles générations d'artistes. Cependant, ce n'est qu'en 1931 qu'il embrasse pleinement la peinture, abandonnant la gravure et ouvrant les portes à un nouveau chapitre de sa carrière.

En 1936, il participe à la International Surrealist Exhibition de Londres, bien qu'il n'adhère jamais complètement au mouvement surréaliste. À partir de ce moment, il se consacre avec ferveur à la peinture, explorant la rudesse et la dramatisation des paysages du Pembrokeshire, au Pays de Galles, où il passait souvent du temps. Ses oeuvres de cette période se caractérisent par des paysages surréalistes et intenses, comme dans le tableau "Paysage gallois avec des routes." Graham Sutherland transforme les formes naturelles en totems menaçants, imprégnant l'atmosphère de suggestions psychanalytiques.

La Seconde Guerre mondiale a un impact profond sur l'artiste, qui se trouve impliqué dans la représentation visuelle des dévastations de Londres. Ses oeuvres de cette période, comme les dessins dramatiques sur la guerre et la "Crucifixion" pour l'Église St. Matthew à Northampton, reflètent sa profonde connexion avec l'angoisse existentielle et la douleur humaine.

Durant les années 50, il s'intéresse davantage à la figure humaine, menant des recherches qui le conduisent à la réalisation de la "Crucifixion" et des esquisses pour la tapisserie du "Christ en gloire" dans la Cathédrale de Coventry.

Dans les décennies suivantes, Graham Sutherland se consacre également au Mailart et établit des contacts en Italie, incluant Eraldo Di Vita de Milan. Avec le temps, sa recherche artistique s'oriente vers des investigations plus profondes de l'inconscient humain, explorant le thème de la douleur et du charme de l'inattendu. Ses oeuvres s'enrichissent d'allusions à des obsessions ancestrales, avec l'usage fréquent d'insectes et de monstres. Malgré sa prédilection pour les recherches sur la figure humaine, Graham Sutherland devient également célèbre pour ses portraits de personnalités célèbres, parmi lesquels se distinguent ceux de William Somerset Maugham et Winston Churchill.

La reconnaissance internationale arrive au début des années 60, lorsqu'il obtient un contrat d'exclusivité avec la prestigieuse Galerie Marlborough de Londres. En 1965, l'artiste est le protagoniste d'une grande exposition rétrospective à la Galerie d'Art Moderne de Turin, qui consacre officiellement la grandeur et l'importance de son oeuvre.

Au cours de sa carrière, Graham Sutherland élabore également des formes abstraites, souvent vaguement anthropomorphes, qui étaient des interprétations évocatrices et souffrantes de la réalité. Ses voyages dans le sud de la France contribuent à une vivacité chromatique inédite dans ses oeuvres. Outre la peinture, la gravure joue un rôle significatif dans la production artistique de Sutherland. Ses oeuvres graphiques étaient souvent inspirées par la nature et les animaux, comme dans le cas du "Bestiaire" de 1968 et de "Le bestiaire ou Cortège d'Orphée" de 1979. En 1980, Graham Sutherland s'éteint à Menton à l'âge de 73 ans, laissant un héritage artistique de grande valeur et d'influence sur la génération suivante d'artistes. Son oeuvre reste un voyage dans l'expressionnisme et l'âme humaine, avec des paysages et des portraits qui capturent l'essence de l'existence, tant dans ses joies que dans ses souffrances.