MAX ERNST

Max Ernst (Brühl, 2 avril 1891 – Paris, 1er avril 1976) a été un peintre et sculpteur allemand naturalisé français, considéré comme l’un des artistes les plus importants du XXe siècle. Figure centrale de l’avant-garde européenne, Max Ernst est reconnu comme un pionnier de l’art dadaïste et un protagoniste absolu du surréalisme, courant auquel il adhéra avec ferveur, influençant profondément sa production artistique et sa vision du monde.

Max Ernst est né à Brühl, près de Cologne, dans une famille bourgeoise : son père, enseignant pour sourds-muets et peintre amateur, joua un rôle fondamental dans sa formation artistique. Après s’être inscrit à l’Université de Bonn en 1909 pour étudier la philosophie et la psychologie, Ernst abandonna rapidement ces études pour se consacrer entièrement à l’art. En 1912, il fonda, avec August Macke, le groupe « Das Junge Rheinland », exposant à Cologne quelques-unes de ses premières oeuvres.

L’expérience de la Première Guerre mondiale fut cruciale pour Max Ernst : enrôlé comme soldat, il vécut un traumatisme qui marqua radicalement sa vision de la réalité et son langage artistique. L’absurdité de la guerre le poussa à développer une critique féroce de la culture occidentale et à chercher de nouvelles formes expressives capables de représenter l’irrationnel et l’inconscient. Comme il l’écrivit dans son autobiographie, Max Ernst mourut symboliquement en 1914 et renaît en 1918 comme un artiste déterminé à explorer le mythe fondamental de son époque. Ce désir de rompre avec la rationalité traditionnelle le conduisit d’abord au dadaïsme puis au surréalisme.

Son rapprochement avec le surréalisme eut lieu au début des années 20, lorsqu’il s’installa à Paris et rencontra André Breton et Paul Éluard. L’alliance avec les surréalistes fut décisive pour sa carrière : Max Ernst et surréalisme devint un binôme incontournable dans l’art moderne. Par l’usage de techniques innovantes comme le frottage (une pratique consistant à frotter un crayon sur une feuille posée sur une surface irrégulière) et le grattage (l’enlèvement des couches supérieures de peinture pour créer des textures et images inattendues), Ernst explora les mécanismes du hasard et de l’inconscient, principes clés de la poétique surréaliste.

La période surréaliste de Max Ernst fut également marquée par un travail intense sur le collage : utilisant des fragments d’illustrations, catalogues et revues, il créa des images dérangeantes et hallucinatoires, souvent avec une ironie mordante qui tournait en dérision les valeurs de la société bourgeoise. En est un exemple son roman-collage « La Femme 100 têtes » (1929), une oeuvre emblématique du surréalisme visuel, suivie de « Une semaine de bonté » (1934), où le surréalisme de Max Ernst se fond dans un langage visuel nouveau, onirique et inquiétant.

D’autres travaux, comme le cycle « Histoire naturelle » (1926), montrent son profond intérêt pour la psychologie de l’inconscient et les mécanismes automatiques de la création artistique. La technique du frottage devint pour Ernst l’équivalent pictural de l’écriture automatique surréaliste.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Max Ernst, étant allemand, fut arrêté par le gouvernement français puis persécuté par les nazis. Après diverses péripéties, il réussit à fuir aux États-Unis avec l’aide de la mécène Peggy Guggenheim, qu’il épousa en 1942. En Amérique, Ernst rencontra Dorothea Tanning, qu’il épousa en 1946 et avec qui il partagea une vie artistique et personnelle intense.

Durant la période américaine, Ernst poursuivit sa recherche innovante, expérimentant de nouvelles techniques comme l’oscillation, précurseur du dripping qui sera ensuite rendu célèbre par Jackson Pollock. En Arizona, où il vécut plusieurs années, il réalisa d’importantes sculptures et oeuvres qui marquèrent une nouvelle phase de sa carrière, tout en restant ancré dans la poétique surréaliste.

En 1953, Max Ernst retourna en Europe, consolidant sa renommée internationale : en 1954, il remporta le premier prix à la Biennale de Venise, plus haute reconnaissance de sa carrière et de son influence sur l’art contemporain. Jusqu’à sa mort, survenue à Paris en 1976, Ernst continua à travailler, expérimenter et innover, fidèle à son esprit rebelle et à la vocation surréaliste qu’il avait embrassée dès les années 20.

Le lien entre Max Ernst et le surréalisme reste central dans la lecture de son oeuvre : l’irrationnel, le rêve, l’inconscient et l’automatisme guidèrent toujours sa recherche, faisant de lui l’un des plus grands interprètes de la poétique surréaliste, capable de fusionner technique et vision en formes nouvelles, surprenantes et provocatrices.

Max Ernst oeuvres

Les oeuvres de Max Ernst représentent une synthèse parfaite entre invention technique et imaginaire visionnaire. Dès ses débuts, les tableaux, collages et production graphique révèlent le désir de rompre avec la représentation traditionnelle pour explorer les régions de l’absurde et du onirique.

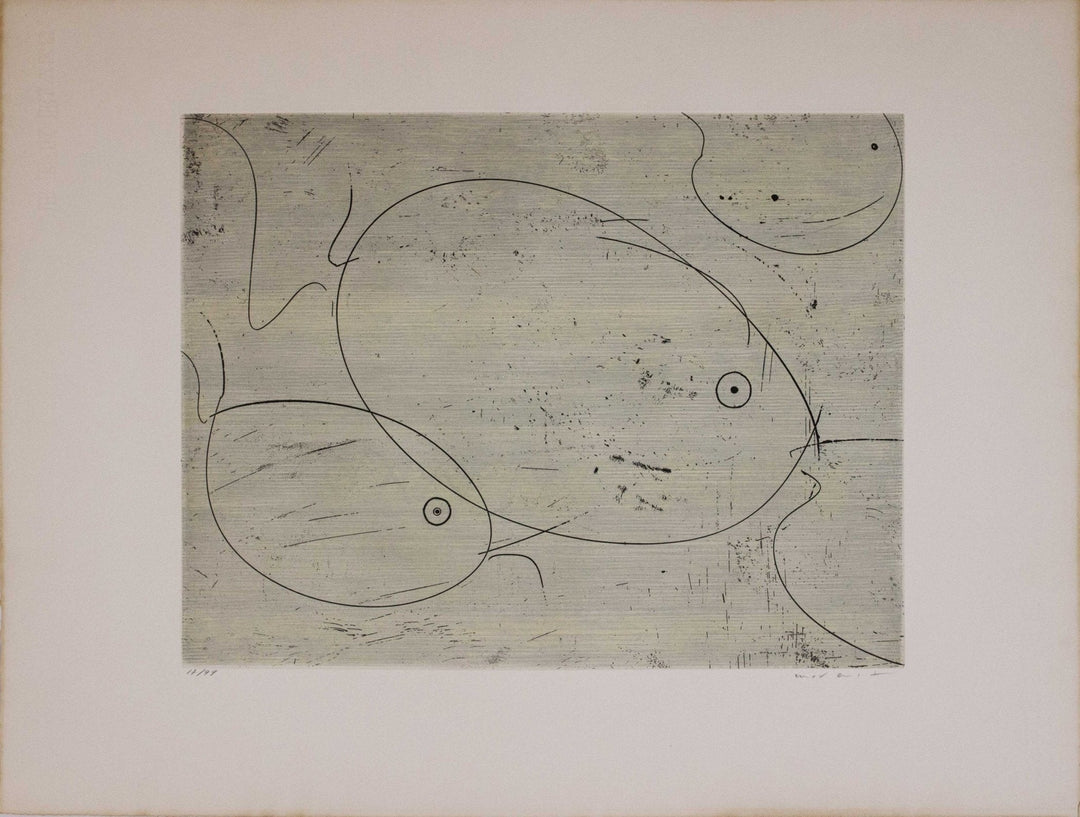

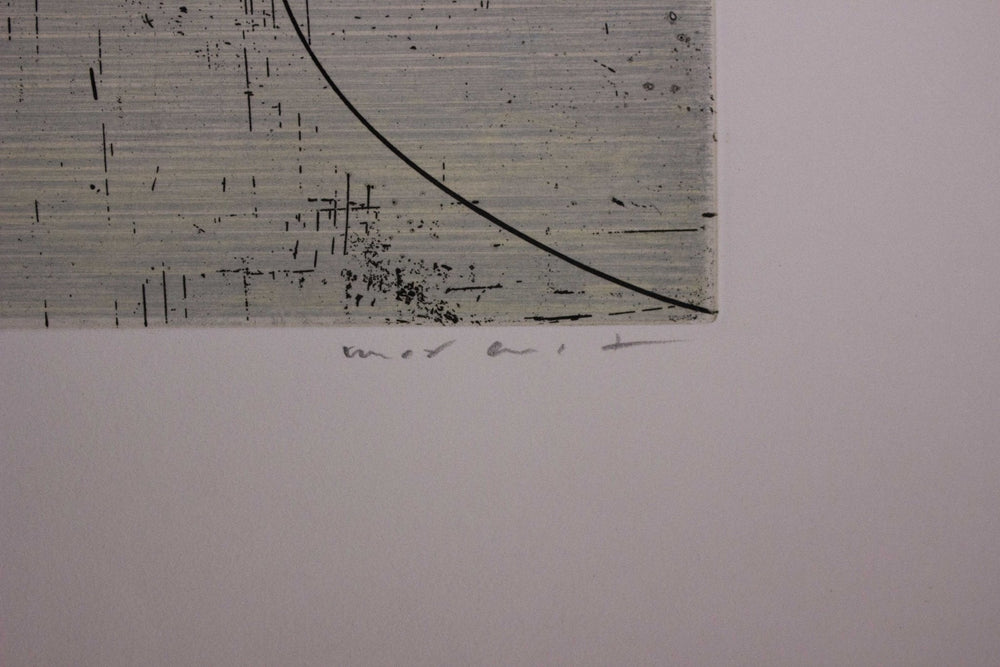

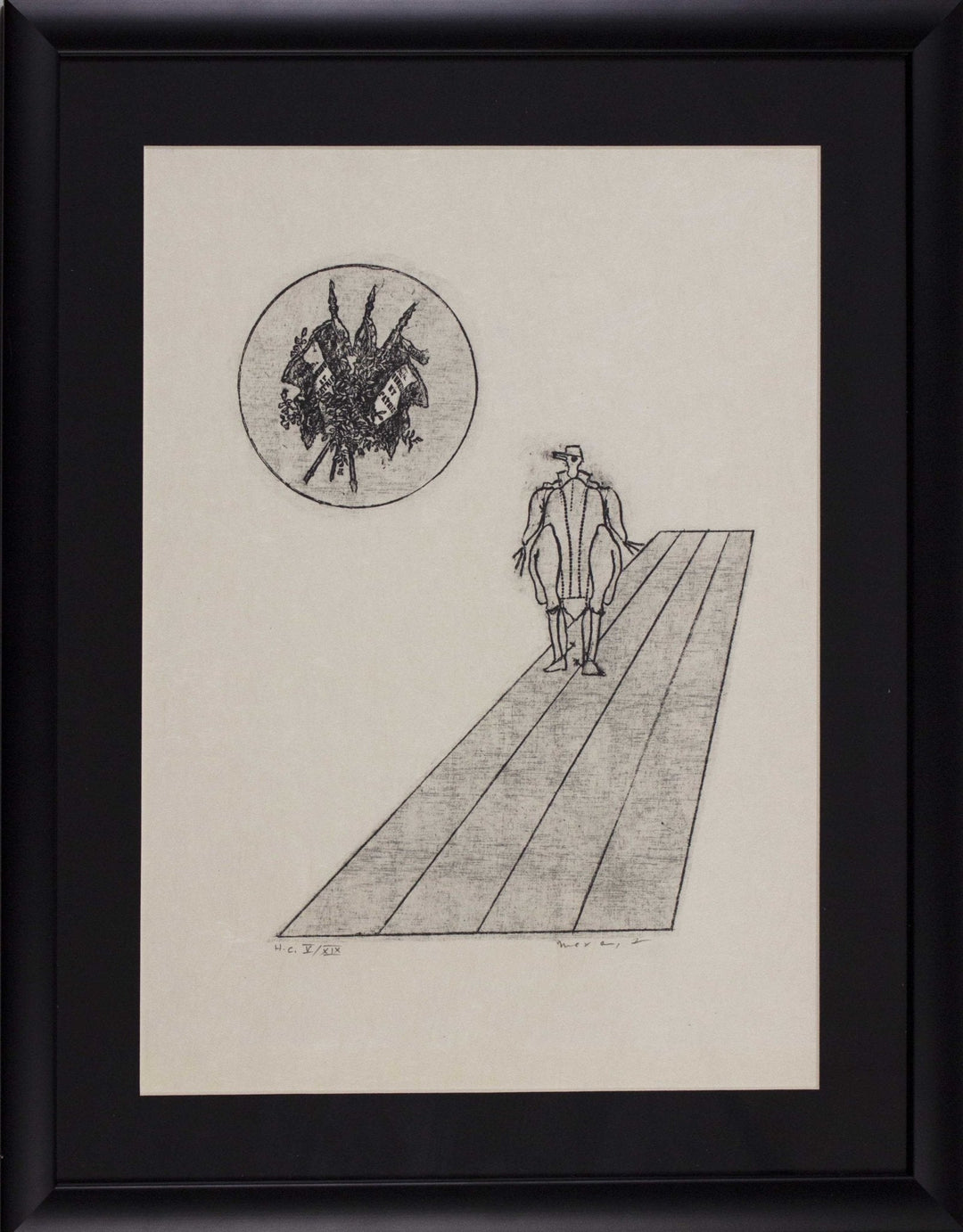

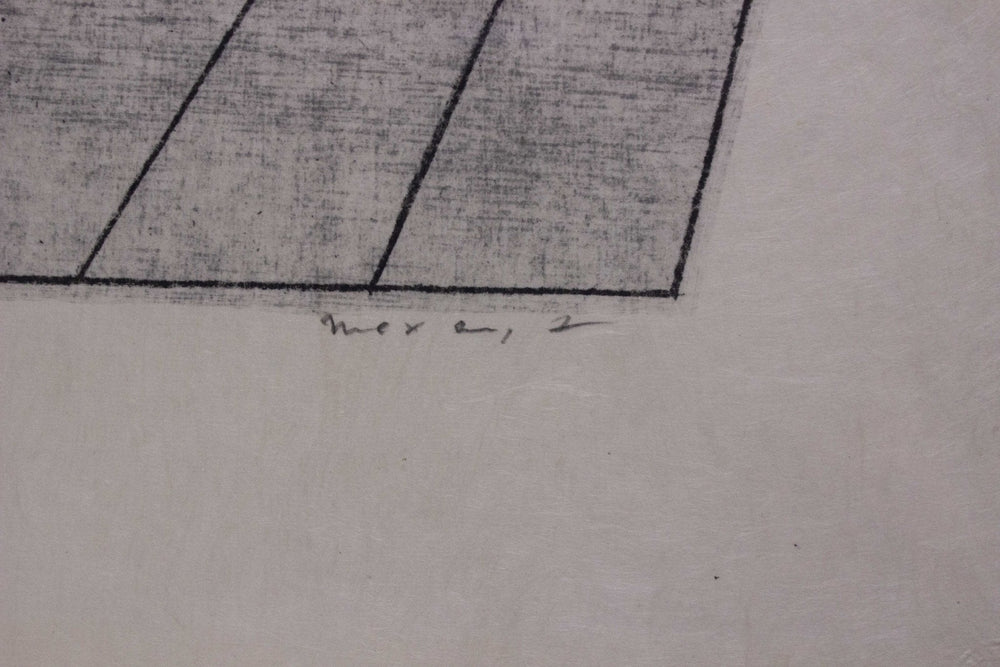

Aux côtés de ses célèbres peintures et collages, Max Ernst se consacra avec grande intensité également à la gravure, réalisant de nombreuses lithographies et eaux-fortes, souvent liées à ses thèmes surréalistes et hallucinatoires. L’album de lithographies Fiat Modes Pereat Art, inspiré par la découverte de l’art métaphysique de De Chirico, témoigne de l’attention d’Ernst pour l’expérimentation graphique dès les premières années de sa carrière.

Parmi les chefs-d’œuvre picturaux les plus connus, on trouve « L’éléphant Celebes » (1921), l’un des premiers tableaux surréalistes, tandis que « La ville entière » (1935/36) est un autre exemple des oeuvres de Max Ernst réalisées avec la technique du grattage, où des architectures fantastiques émergent de surfaces matérielles denses.

Le collage fut également au centre de sa production : « Le chapeau fait l’homme » (1920) est l’un des collages dadaïstes les plus célèbres ; « Loplop présente Loplop » (1930) introduit l’alter ego de l’artiste, l’homme-oiseau Loplop, figure récurrente dans les tableaux et les oeuvres graphiques de Max Ernst.

La production graphique atteint des niveaux très élevés dans les romans-collages comme La Femme 100 têtes (1929) et Une semaine de bonté (1934), où Ernst crée des images surréalistes par la combinaison et la transformation de gravures du XIXe siècle, textes scientifiques et catalogues illustrés.

Non moins significatives sont certaines eaux-fortes surréalistes, où l’artiste continue à expérimenter des effets matériels et visuels inattendus, explorant la relation entre automatisme et forme figurative.

Enfin, parmi les oeuvres de Max Ernst les plus tardives, se distinguent des sculptures comme « Le roi qui joue avec la reine » (1944), qui démontrent la cohérence de sa recherche, toujours tournée vers l’innovation technique et le dépassement des frontières traditionnelles de l’art.

En résumé, les tableaux, sculptures, lithographies et eaux-fortes constituent un corpus fondamental pour comprendre le renouvellement de l’art du XXe siècle, démontrant que le surréalisme n’était pas seulement un style mais une manière radicale et libre de penser et représenter le monde.