Domenico Cantatore

Domenico Cantatore est né le 16 mars 1906 à Ruvo di Puglia, dernier de huit frères et sœurs, dans un contexte familial marqué par la pauvreté. Son enfance fut dure, caractérisée par des privations qui cependant ne réussirent pas à éteindre sa sensibilité artistique innée. À seulement dix-huit ans, grâce à la rencontre avec Benedetto Nardi, il commença à travailler comme décorateur de pièces : une expérience qui l’introduisit au monde de la peinture, allumant définitivement sa passion pour l’art.

En 1922, il quitta la Pouille pour s’installer d’abord à Rome, où il rejoignit son frère Giuseppe Cantatore, lui aussi peintre, puis à Milan en 1925. C’est précisément dans la capitale lombarde qu’il commença à peindre sérieusement et à fréquenter les milieux culturels liés au mouvement artistique et littéraire "Corrente". Sa première exposition personnelle eut lieu en 1930 à la Galleria d'Arte Moderna de Milan, marquant le début de sa carrière publique.

À Milan, il établit d’importants liens d’amitié avec des figures majeures de la culture italienne, telles que Carlo Carrà, Leonardo Sinisgalli, Alfonso Gatto, le poète arménien Hrand Nazariantz, et le futur Prix Nobel Salvatore Quasimodo. Parmi tous, il fut particulièrement lié à Raffaele Carrieri, lui aussi originaire des Pouilles. C’est grâce à un ami que, en 1932, Cantatore s’installa à Paris, où il découvrit de près l’art des impressionnistes et les oeuvres de Picasso, Modigliani, Matisse et les fauves. Dans la capitale française, il noua des relations avec des artistes italiens comme Carlo Levi et Filippo de Pisis.

Le séjour parisien fut fondamental pour son évolution stylistique, même si de la production de ces années ne subsistent qu’un carnet et quelques pointes-sèches. De retour à Milan en 1934, il exposa les dessins réalisés à Paris à la Galleria del Milione, obtenant une reconnaissance critique croissante.

En 1940, par notoriété, il reçut la chaire de Figure à l’Accademia di Brera, succédant à Aldo Carpi. Il y enseigna jusqu’en 1976, lorsqu’il céda sa place à son élève Natale Addamiano. Sa pédagogie fut appréciée pour sa capacité à conjuguer rigueur académique et inspiration poétique, qualités qui le rendirent très aimé des étudiants.

Après-guerre, la rencontre avec Giorgio Morandi en 1948 influença encore davantage son langage pictural, le poussant vers une plus grande sobriété et une adhérence au réel. À la même époque, il participa à d’importantes manifestations artistiques telles que le Prix Bergame, la Biennale de Venise et la Quadriennale de Rome, où en 1955 il fit aussi partie de la commission des invitations.

En 1956, il se rendit en Espagne, expérience qui renforça son attrait pour les couleurs chaudes et lumineuses de la Méditerranée. Dès lors, et pendant toutes les années suivantes jusqu’aux années 80, le Sud de l’Italie devint le protagoniste absolu de sa peinture : paysages vallonnés, couchers de soleil enflammés, rites religieux, confréries et figures humaines sculptées par la fatigue et la dévotion.

La figure féminine joua un rôle central dans sa production, souvent représentée avec élégance et spiritualité. Son "odalisque", femme sensuelle et mystérieuse, devint l’un des sujets les plus aimés et reconnaissables de son art. En même temps, il ne négligea pas la dimension littéraire : il écrivit des récits et mémoires comme Le peintre de pièces (1944) et Retour au pays (1966), oeuvres témoignant de son profond lien avec ses racines pouilles.

En 1965, Ruvo di Puglia lui dédia une grande manifestation en son honneur, à laquelle participa aussi Quasimodo. Lors de l’événement, il reçut une médaille d’or et des documentaires sur sa vie furent projetés. Entre-temps, il continuait à exposer en Italie et à l’étranger, cultivant des amitiés avec des artistes liés au fauvisme, et fréquentant régulièrement des lieux comme Montefiore dell’Aso dans les Marches, source d’inspiration continue. En signe de reconnaissance envers ce village, il offrit à la commune une précieuse collection d’oeuvres graphiques, aujourd’hui conservée au Polo Museale di San Francesco.

Domenico Cantatore mourut à Paris le 22 mai 1998, alors qu’il visitait les lieux de sa jeunesse. Il avait 92 ans. Son héritage artistique comprend des peintures, des écrits, mais aussi une vaste et précieuse production de graphisme d’auteur, qui le place parmi les maîtres italiens du XXe siècle.

Domenico Cantatore oeuvres

La production picturale de Domenico Cantatore se distingue par l’harmonie entre forme et couleur, et par une poétique qui restitue dignité et beauté aux scènes quotidiennes du Sud de l’Italie. Ses toiles racontent une réalité souvent oubliée : femmes en noir, hommes courbés par le travail, processions religieuses, paysages ensoleillés et intérieurs intimes. Ses sujets, stylisés mais chargés d’humanité, évoluent dans des espaces essentiels, suspendus entre mémoire et symbole.

Le style de Cantatore a traversé plusieurs phases, mais a maintenu une cohérence expressive fondée sur un usage personnel de la ligne et sur une palette chaude et lumineuse. Fortement influencé par la culture visuelle méditerranéenne et les maîtres français, il a su fusionner modernité et tradition, devenant l’un des interprètes les plus profonds du XXe siècle pictural italien.

Il a travaillé sur divers supports et techniques, s’essayant aussi à de grandes décorations murales, illustrations, gravures et fresques. Beaucoup de ses oeuvres font partie de collections publiques et privées, exposées dans des musées, fondations et galeries à travers toute l’Europe.

Domenico Cantatore lithographies

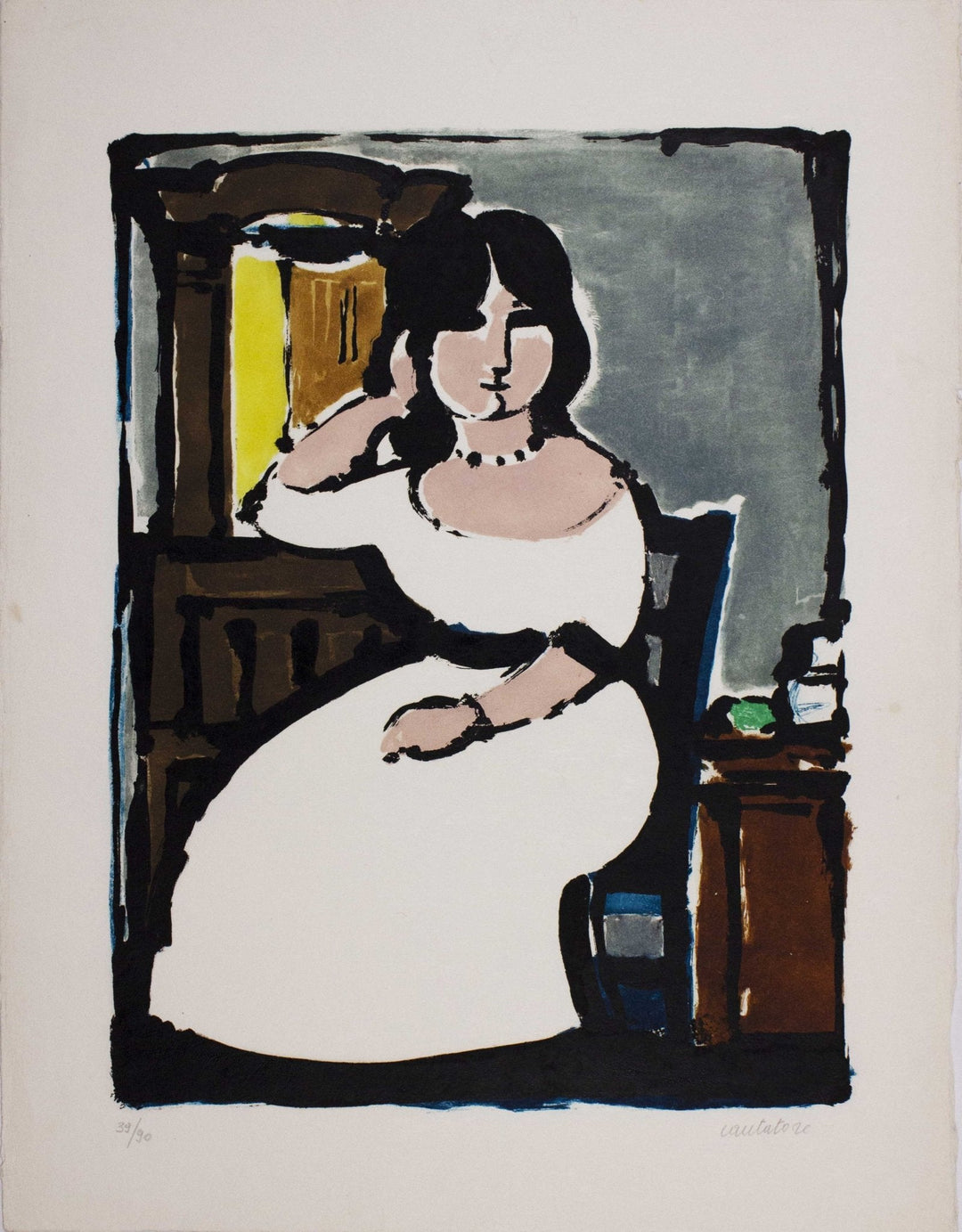

Un chapitre particulièrement important dans la carrière de Domenico Cantatore est celui dédié au graphisme d’auteur. L’artiste s’essaya avec maîtrise à des techniques telles que l’eau-forte, l’aquatinte, la pointe-sèche et, surtout, la lithographie. Cette dernière lui permit d’explorer avec liberté et élégance sa figure la plus iconique : l'odalisque.

Les lithographies dédiées aux odalisques représentent un sommet de son imaginaire poétique. Dans ces oeuvres, Cantatore représente des figures féminines allongées, souvent nues ou semi-vêtues, plongées dans une atmosphère onirique et suspendue. Les lignes douces, les contours sinueux et le trait graphique raffiné restituent une sensualité apaisée, jamais ostentatoire, riche de mystère et de spiritualité.

Les odalisques de Cantatore ne sont pas seulement des femmes, mais des archétypes. Elles évoquent des divinités païennes, des madones laïques, ou simplement des muses silencieuses semblant émerger d’un rêve du Sud. L’usage habile de la couleur dans les lithographies, parfois limité à quelques tons, valorise les volumes des corps et l’équilibre compositionnel, exprimant un sens de la grâce immobile.

Dans ces oeuvres, le lien entre artiste et technique est évident : la lithographie devient non seulement un moyen d’expression, mais un langage autonome, capable de restituer toutes les nuances émotionnelles de son art. Les odalisques restent parmi les sujets les plus appréciés et collectionnés de l’ensemble de la production cantatorienne, témoignage de sa capacité à conjuguer le dessin avec la sensualité classique et la vision méditerranéenne de la figure.